一款叫作“LABUBU(拉布布)”的玩偶眼下正風靡全球。藏家對LABUBU的追捧近乎瘋狂,一款初代藏品級薄荷色的LABUBU,在拍賣會上竟然拍出了上百萬元的高價,讓網友大呼:不理解但尊重。

這種現象讓很多人感到困惑,如果我們把目光放得更久遠,會發現這種行為始終存在于我們身邊,而LABUBU在今天的流行也并非偶然。

“好奇心”房間

收藏這件事在歷史上一度是貴族和富裕階層的專利。

《紅樓夢》中的賈赦喜歡收藏古扇,為此不惜讓別人家破人亡。歷史上著名的蓬帕杜夫人(1721-1764)喜歡收藏書籍,書在那個時代是奢侈品。蓬帕杜夫人去世后她的藏書被拿來拍賣,那些全部是皮質封面的精裝書,拍賣目錄上共列有3525冊。

1492年哥倫布發現新大陸。地理的大發現激起了人們空前的好奇心,冒險家從世界各地帶回人們從未見過的東西,于是歐洲人開始熱衷收藏各種新奇的玩意。17世紀,歐洲出現了很多“好奇心房間”,就像它們的名字一樣,這些是用來滿足人們好奇心的收藏室。這些房間里,展示著珍稀鳥類的標本、巨型魚類的下巴、奇怪動物的骷髏、罕見植物的果實。這些收藏也為后來的博物館打下基礎。

大航海時代的到來使得歐洲的商船紛紛駛向東方。當英國和荷蘭的東印度公司帶回中國的商品,尤其是中國瓷器讓觀者贊嘆不已,釉質表面堅硬而富有光澤,釉底圖案輪廓鮮明,色彩亮麗生動。歐洲人認為只有水晶才能形容這樣的東西。

歐洲的富人瘋狂地收藏來自中國的瓷器,那些有錢的藏家熱衷于設置“瓷器房”,把中國瓷器單獨陳列一個房間欣賞,收藏中國瓷器成為一種顯示財富和地位的手段。

工業化帶來大眾化

一個歷史事件的發生,讓收藏從精英階層、富裕階層擴大到更廣泛的階層,這就是法國大革命(1789-1794)。

在這場翻天覆地的大變革中,國王和貴族紛紛上了斷頭臺。那些沒落貴族和皇家的物品,如潮水般涌向市場。普通老百姓開始流連古董商店,購買舊物品。當時很多家庭都裝飾了名為“家庭博物館”的空間,人們對收藏熱情高漲。

攝/劉鎏

法國大革命結束后,收藏已經不再是貴族、銀行家和商人展示財富的手段,普通人也樂此不疲。雖然老百姓沒有財力收藏那些珍品和古董,但人們的收藏興趣也發生了變化,收藏品變得五花八門。

到了19世紀,昆蟲、貝殼、獎牌、玩偶、郵票等,任何可以輕易找到的小物件都成為了普通民眾的收藏品。比起收藏藝術品或者有價值的古董,普通的物品更加成為民眾心儀的收藏對象,特別是在工業化過程中,新出現的物品越來越受到人們的歡迎。

進入20世紀后,人們開始把目標轉向那些用完后扔掉的物品,因為他們認為這些是趕時髦的東西,很快就會變得稀缺。于是包裝紙、商標、棒球卡甚至是瓶蓋都被列入了收藏品的行列。

為什么是郵票?

20世紀70年代末,中國開始實行對內改革、對外開放的政策。80年代后,人們的商品經濟意識越來越濃,也就是在這個時候,收藏重新回到人們身邊。

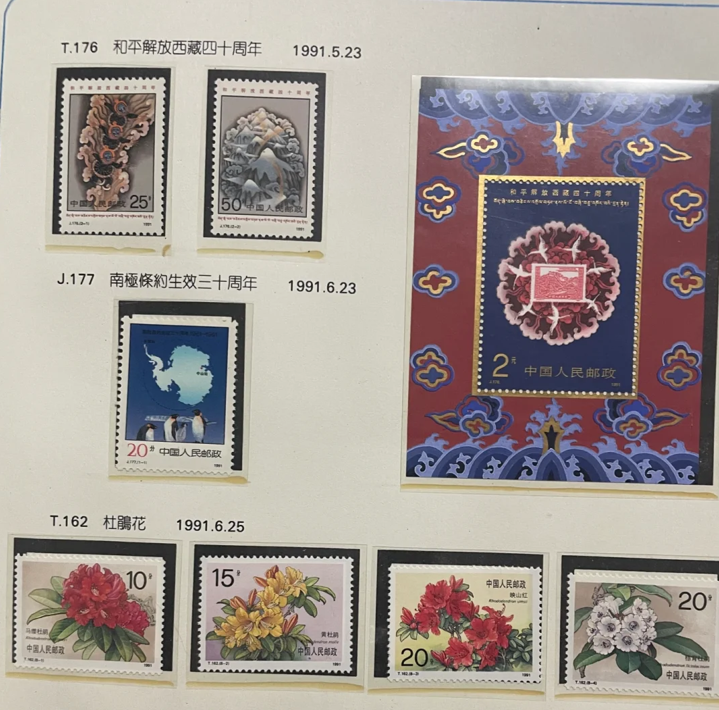

20世紀80年代,群眾基礎最廣的收藏就是郵票。記得在杭州的延安路,就有一家“郵票公司”,展示和銷售著新中國發行的幾乎所有郵票,這里也是集郵愛好者聚集和交流的圣地。

小說《繁花》這樣描繪:“人人手拿集郵簿,走來走去,互相可以直接問,有啥郵票吧。對方上下端詳,遞過簿子來,隨便翻看。考究一點,自備放大鏡,郵票鑷子,夾了一張郵票,看背面有否老垢,撕跡,膠水版,還是清爽底版,票齒全,還是缺,發現有興趣品種,翻開自家郵冊,指其中一張或幾張郵票說,對調好吧。對方同意,恭敬呈上,讓人橫翻豎看,選一或幾,最后成交。不同意交換,可以開價,討價還價。”

如果你也在延安路的“郵票公司”消磨過時間,你會覺得小說里所描寫的,和杭州當時的情形是一模一樣的。

20世紀80年代的集郵熱,我們可以把它看作是中國市場經濟意識崛起的一種啟蒙運動。在集郵活動中,人們學會了經濟學上那些基本概念:交換、稀缺、供給、需求、增值、討價還價、信息不對稱……

多樣化的收藏行為

進入21世紀,我們身邊出現了形形色色的收藏愛好者,從收藏錢幣、電話卡到小人書、變形金剛,甚至連小浣熊干脆面中的卡片也成為收藏品。

其中,最火熱的是古玩收藏。

古玩收藏熱潮在這個時候出現一點不奇怪。在這個時間點,中國的經濟增長迅猛,尤其是民營經濟得到極大繁榮。所謂“盛世收藏”,老百姓手中有了錢,喜歡玩收藏的人就越來越多。加上各種鑒寶節目的“推波助瀾”,最后形成了收藏古玩的熱潮。

但這個時期的收藏行為其實是非常多樣化的,有的人收藏紅酒、字畫,有的人收藏名表、名牌包。收藏通常可以看作是一種“投資”行為的延續,為了擁有自己想要的東西,藏家付出的不單是金錢,還有時間,他們需要研究、打聽、逛市場。

而有些收藏品,并不具有流通價值,比如收藏的餐廳菜單、火車模型、音樂磁帶、冰箱貼等等。對這種毫無用處且需要投入巨大精力的收藏行為,經濟學家認為“相當于頂級奢侈品的消費”。

社交貨幣與谷子經濟

在互聯網時代的收藏中,“Z世代”登場了。

“Z世代”也被稱為“互聯網世代”“二次元世代”,它指的是1995年至2009年出生的一代人,他們一出生就與網絡信息時代無縫對接,深受數字信息技術、智能手機的影響。

“Z世代”的收藏和他們的上一代有明顯不同。他們對凸顯品牌標記的傳統炫耀方式不太感興趣。他們追求的時尚,要展現出其身份認同,能夠成為身份、價值觀的延伸,激發他們收藏行為的動力是表達欲,為的是尋求與生活方式匹配的新鮮體驗。

“黑神鑄煉——黑神話:悟空”藝術展在中國美術學院美術館開展,吸引了大批年輕人。

例如2020年左右流行的“數字藏品”,它是指使用區塊鏈技術,對應特定的作品、藝術品生成的唯一數字憑證。2022年3月,上海交響樂團發行了第一款數字藏品,它是一段2分21秒的音頻,這種數字藏品就讓年紀大一點的人很難理解。

眼下流行的潮玩產品也同樣如此。LABUBU流行的現象被稱為“谷子經濟”。“谷子”是英文單詞“Goods”的音譯,谷子經濟是指二次元文化周邊經濟。“谷子”來自二次元文化,即?漫畫、?動畫、?游戲等IP周邊商品,比如徽章、卡片、?掛件等,“谷子經濟”也折射出年輕一代愿意為情緒價值買單這一社會現象。

LABUBU也被稱為“社交貨幣”,即通過與他人分享來塑造自己的產品或思想。“Z世代”通過收藏和社交網絡分享,來形成身份認同,因此這樣的收藏熱也更容易產生從眾效應。

攝/田益平

從更廣的意義上來說,收藏不僅僅是一個人的喜好,還定義著人們的財富、地位和身份,定義著當下的時尚和流行。

每代人有每代人的“泡泡瑪特”。老一輩的集郵冊已經積滿了灰塵,LABUBU成了今天的新寵,幾十年后的年輕人從地下室翻出這些玩偶時,可能同樣會感到詫異。從古董到標本,從郵票到LABUBU,這背后是時代的變遷,也是經濟的脈動。

來源:杭州日報西湖副刊(有刪改)